久しぶりに、大井競馬場を視察しました。

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、大井競馬場は東京23区で「特別区競馬組合」を作り運営しています。

売上の一部が各自治体の財政に還元される仕組みとなっており、来年度は約6億円が大田区の収入になります。

一日平均18億円余の売上があります。

利用者の投票方法も年々変化しており、新型コロナの感染拡大後は、全体の売上の91.2%がインターネット投票となっています。

大井競馬場に足を運び、投票される方は0.7%程度しかいません。

メディア広報戦略やレース映像の質的向上等、インターネット環境で更に競馬を楽しむことが出来る環境をつくると共に、飲食や物販スペースの改善、イルミネーション等、家族連れでも大井競馬場の場内を楽しんでもらうことが出来るように様々な魅力発信に取り組んでいます。

投票して楽しむだけでなく、レースを見たり、飲食をしたりするだけでも十分楽しむことが出来ます。

是非一度、ご家族で足を運んでみてはいかがでしょうか?

大田区では、高校生等の健全な育成と保健の向上を図るため、令和5年4月より子どもの医療費🏥無償化制度を高校生等まで拡大します。

一点注意ですが、平成17年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子様(現在、高校1年生、2年生)は申請📄が必要です。

申請が必要な方へ、11月中旬に申請書📃を郵送します。郵送又は電子申請にて、令和4年12月28日(水)までに提出をお願いいたします。

※なお、来年度の新高校1年生については申請不要です。3月下旬に医療証をお送りします。

YouTube「伊佐治ごうチャンネル」を更新しました。

内容は、決算委員会での質疑の動画です。

【福祉的支援関係】

❶大田区社会福祉協議会が行う、視覚障害者の同行援護事業の継続について

❷介護・福祉人材の「養成」機能の充実を

❸地域包括支援センターの運営法人の指定

❹要介護高齢者者紙おむつ支給事業

❺障害福祉サービスを受ける際の、比較的所得が高い層の不利益

【路上喫煙対策】

決算委員会審査5日目、環境清掃費について質問に立ちました。

テーマは、屋外の喫煙対策について。

屋外における喫煙マナー等に関する条例が施行されてから、約二年半。確かに、京急雑色駅や六郷土手駅といった喫煙所が整備された駅周辺は、環境としてかなり改善されています。しかしながら、住宅街での歩きたばこ、タバコを捨てる方が減っているようには感じません。特に歩きたばこやポイ捨てが多い地域や時間帯に、駐車監視員のような、住宅地において巡回での注意や啓発を求めました。

区としては、住宅街などを含め、喫煙マナー指導員の巡回エリアを拡大し指導啓発を強化していくとのこと。

2点目としては、喫煙禁止重点対策地区の拡大を求めました。

私は喫煙者を目の敵にしているわけではありません。国が合法的に販売しているものだからこそ、喫煙者に対する配慮も必要と考えています。そのためには、駅前への密閉型の喫煙所の整備は早急に進めていくべきです。しかしながら、こうした環境整備をしながらも、マナーを守らない喫煙者に対しては厳しく対応することが必要です。喫煙所が整備された駅周辺を、喫煙所外での喫煙に罰則を科すことが出来る「喫煙禁止重点対策地区」と指定することは当然の対応であると考えています。喫煙所が整備された京急雑色駅周辺、六郷土手駅周辺について、これまでも喫煙禁止重点対策地区としての指定を求めてきましたが、検討状況について確認をしました。

区としては、地域の代表者が集う地域力推進地区委員会や町会長会議等の場を通じて、喫煙禁止重点対策地区の説明をおこない、地域の方々の意見も伺い対応するとのこと。

地域への説明は必要かもしれませんが、「喫煙禁止重点対策地区」を指定するのに、地域の意見を伺う必要はあるのか疑問は感じますが、前向きに検討は進んでいるとのことで、今後の状況を見ながら再度、議会で取り上げていきます。

大田区議会では現在、令和3年度の決算について審査を行う「決算特別委員会」を開催しています。

審議2日目、「福祉費」に関連して質問に立ちました。

テーマは5点。

文章が長いので、興味がある分野がありましたらお読み下さい。

❶大田区社会福祉協議会が行う、視覚障害者の同行援護事業の継続について

❷介護・福祉人材の「養成」機能の充実を

❸地域包括支援センターの運営法人の指定について

❹要介護高齢者紙おむつ支給事業について

❺障害福祉サービスを受ける際の、比較的所得が高い層の不利益について

❶大田区社会福祉協議会が行う、視覚障害者の同行援護事業の継続について

大田社協では、これまで長年実施してきた視覚障害者の外出を支援するガイドヘルパー事業を今年度で終了することを決定しました。理由としては、民間事業者が充実してきたということがあります。しかし、実際調査をしてみると、ガイドヘルパー事業を提供している事業者の中でも、視覚障害者を対象としたサービスを提供している事業者はわずかで、これまでサービスを受けてきた視覚障害者がサービスを受けられなくなる可能性が出てきました。

様々な視点から質問を行いましたが、区として「利用者の意向を踏まえて、支障なくサービスが利用できるように、丁寧に調整する。」とのことで、この調整の終了した頃を見計らって、再度、議会で取り上げていきます。

❷介護・福祉人材の「養成」機能の充実を

大田区では今年度、介護・福祉人材の確保・育成・定着等を目的として「大田区福祉人材・育成センター」を機能設置しました。しかし今、区内の事業所状況を調査すると70.7%の事業所が人材不足と回答しています。大田区福祉人材・育成センターは、あくまでも人材の確保・育成・定着が目的。人材を新たに育成する「養成」機関ではありません。

事例として、私も昨年までお世話になっていた品川社会福祉協議会の専門学校の事例を取り上げました。品川では、介護福祉専門学校を運営しており、その卒業生が区内の事業所で活躍しています。いきなり専門学校を作れとは言いませんが、「大田区福祉人材・育成センター」に人材養成機関として機能を置きこむことを求めました。

区としても、センターの機能強化に取り組んでいくとのこと。

❸地域包括支援センターの運営法人の指定について

福祉人材不足の波は、高齢者支援の中核機関である地域包括支援センターにも影響が出ています。現状、23ヶ所の内6ヶ所の包括で欠員が生じています。平成29年のことでしたが、西六郷にあったグリコ工場跡地に建つマンションに地域包括支援センターを新たに設置することに伴い、六郷地区の2つの包括を一体的に運営するという理由で、公募型プロポーザルによる事業者選定が行われました。結果として、それまで長年、包括を運営してきた事業者が選ばれることはなく、長年従事してきた福祉専門職が退職を余儀なくされ、大田区の大切な人材を失いました。

これから先、大田区公共施設等総合管理計画によると、今後の数年間に包括の複合施設への移転が何件も続くことになっています。また同じ悲劇を繰り返すわけにはいきません。今の状況を改めて考え、公募型プロポーザルによる地域包括支援センターの運営事業者の選定をやめることを求めました。

区として、選定方針のあり方について見直しを進めることになりました。

❹要介護高齢者紙おむつ支給事業について

経済的負担の軽減のため、紙おむつを支給する事業で昨年はのべ8万人近い方々に利用された事業です。当然のことですが、この事業は大田区に住民票がある方を対象した事業です。しかしながら、同じように住民票があっても大田区内の有料老人ホームに入所された方には紙おむつが支給されるのに、区外の有料老人ホームに入所すると支給がストップします。同じ税金を払っているのに扱いが違う点の改善を求めました。

区としては、システムの改修が必要であり、次回のシステムの改修の時に対応するとのこと。

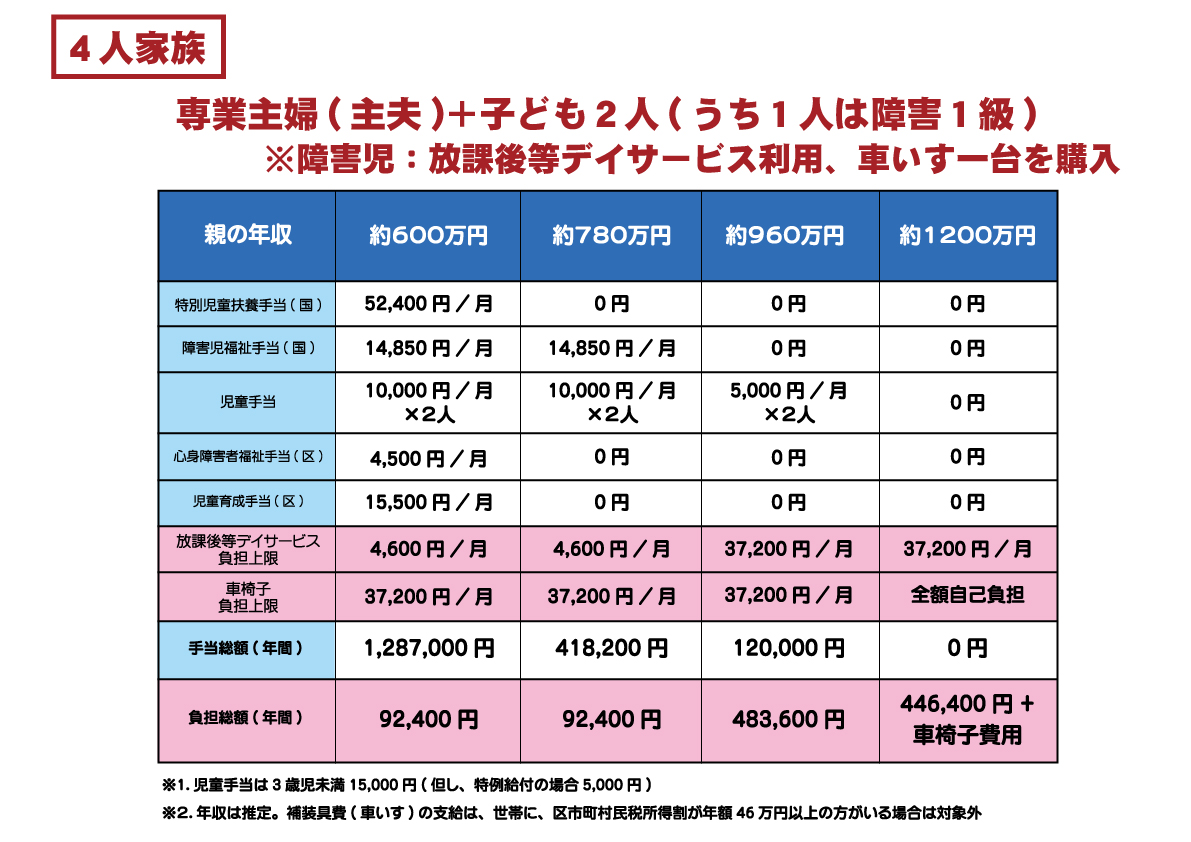

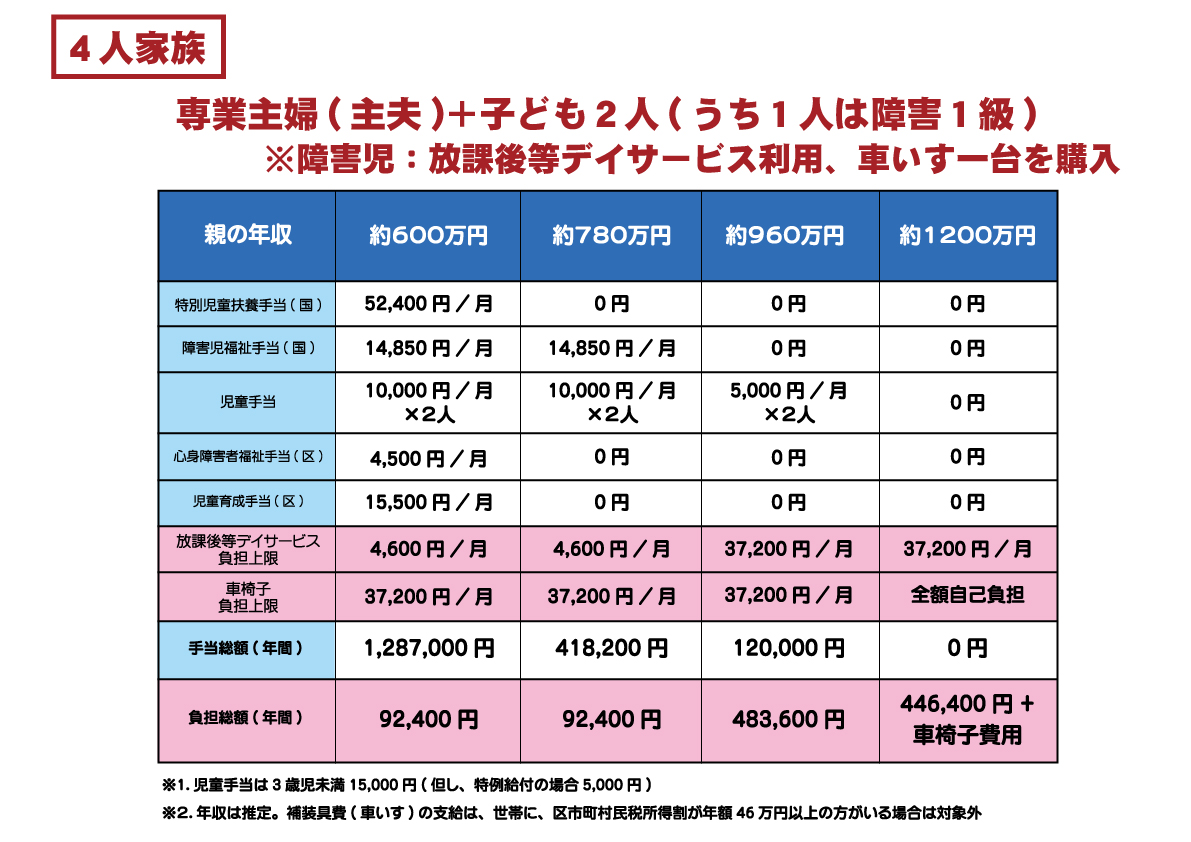

❺障害福祉サービスを受ける際の、比較的所得が高い層の不利益について

一般的な家庭を事例に、所得に応じて、受けれられる給付と障害福祉サービスを受ける上での負担額の違いを問題として取り上げました。

詳細の数字は、画像のデータをご覧いただきたいのですが、4人家族で子供が2人、うち1人が障害等級一級、介護のため親の片方が専業主婦(主夫)となっている事例です。親の年収が約600万円の世帯は特別児童扶養手当や障害児福祉手当、区制度である心身障害者福祉手当等、全ての手当てを受けることができ、手当の年間総額は128万円余です。これが年収960万円程度になると、先に述べた手当は不支給となり、児童手当も半額になります。サービス利用における負担額の違いも顕著で、年収600万円であれば年間9万円程度で受けられるサービスが、年収960万円程度となると、年額48万円と5倍以上の負担が発生します。もちろんこれだけでなく、年収960万円の世帯の場合、障害のある子どもだけでなく、障害のない子どもも、高校授業料無償化など、様々な精度の利用に影響をうけることになります。

障害を持つ子どもを育てる家庭において、年収一千万あるからといって、決して生活が楽なわけではありません。努力し、年収が上がったら様々なサービスが打ち切られ、結果的には努力した分の収入は全て支援のために消えていく。頑張って働いて、障害のある子どもを育てている親が馬鹿を見る、そんな現実もあります。障害児への支援のあり方について、このような現実があることを課題として捉え、区でも出来るところから見直していくことを求めました。

大田区としても、「制度の所得制限により、結果として一部で可処分所得の逆転が発生することがあると認識している。少子化の流れを食い止めるためにも、子育て世帯に対し支援策を充実していくことが重要」と答弁。区としては、ひとつひとつ改善に向けた努力をしていくとのこと。

質疑の詳細につきましては、後日、YouTubeチャンネルで動画で配信いたします。

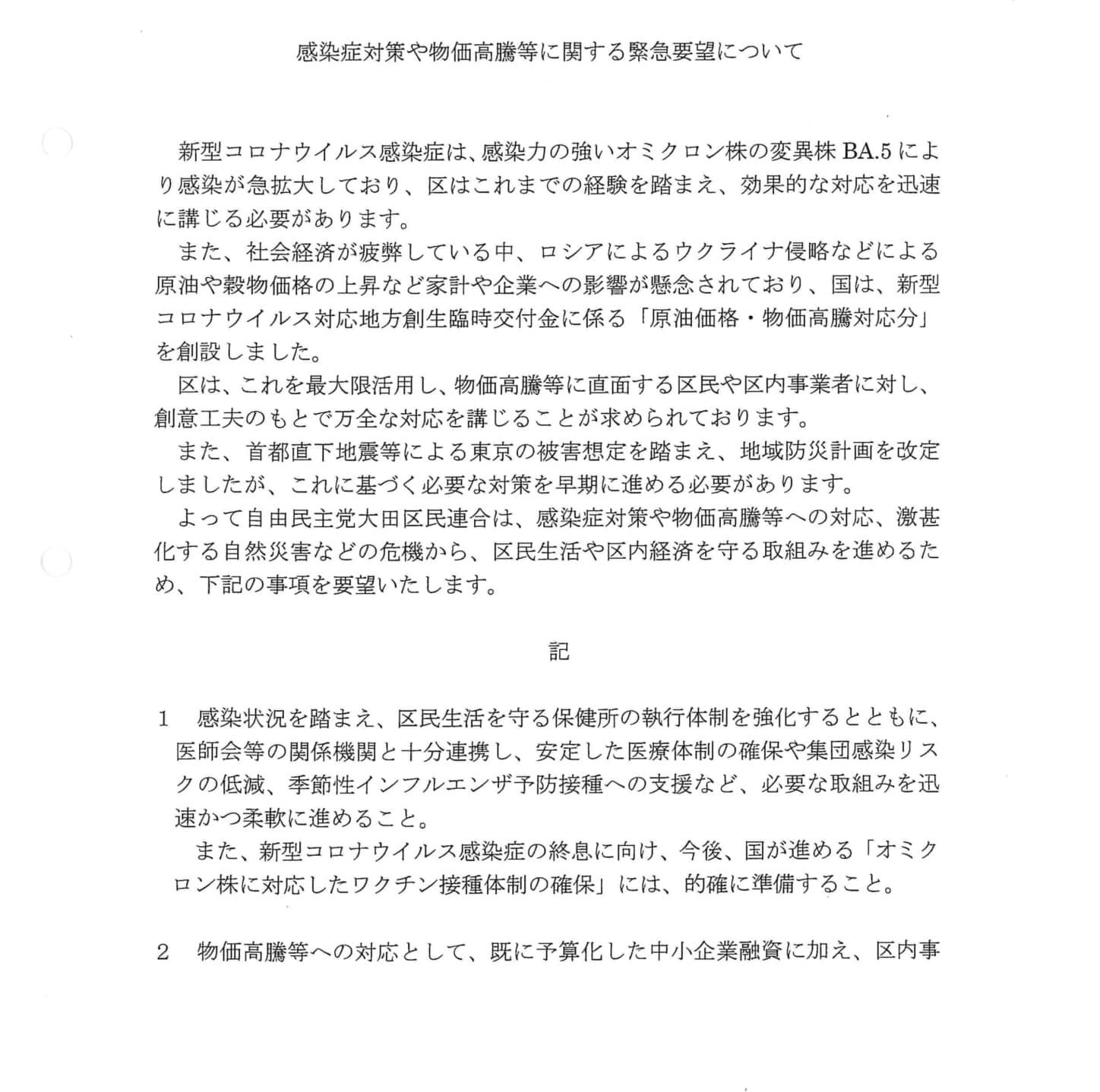

区議会の自民党では、先月、物価高騰等への対応として

「区立学校や幼稚園、保育園、福祉事業者等が適正にサービスを提供することができるよう、公定価格が見直されるまでの間、緊急対策を講じること。」

を、大田区長へ緊急要望しました。

結果として、補正予算において以下の予算が示されました。

①障害福祉サービス事業所・施設に対する支援

各事業所に以下の金額を助成

・入所系:17,000円✖️定員数

・通所系:(食事あり)7,000円✖️定員数、(食事なし)6,000円✖️定員数

②介護サービス事業所・施設に対する支援

各事業所に以下の金額を助成

・入所系と通所系は①と同額

・訪問入浴:12,000円✖️入浴車両数

保育サービス事業所には食材費と光熱水費、私立幼稚園には食材費と光熱水費とバス燃料費を助成、区立学校には食材費の支援。

詳細は、議会での補正予算議決後に各事業者にご案内させて頂きます。

また、今回の議会では、来年4月から高校生等の医療費の無償化を行うため、条例改正とシステム改修などの準備費用についても審議を行います。

緊急要望の内容については、以下の通り

8月23、24日の二日間、大田区議会の健康福祉委員会のメンバーで、愛知県豊田市と静岡県浜松市を訪問しました。

豊田市では、私自身、区議会でその実施を求めてきた「重層的支援体制整備事業」についてお話を伺いました。

豊田市では、平成29年から先進的に国のモデル事業を進めてきた背景から、重層的支援体制整備事業ではなく、重層的支援体制「推進」事業(以降、推進事業)と呼んでいます。豊田市では推進事業の実施に伴い庁内全体で「この相談内容はうちじゃない」という対応が厳禁となり、主たる支援対象者以外からの相談であっても、しっかりと受け止め適切に支援機関へとつなぐ包括的相談支援事業を実施しています。そのために、それぞれの窓口において適切に支援機関につなぐため、自身の属する分野以外の支援についても広く学ぶ機会を作っています。

また、豊田市独自の取り組みを推進事業に組み込んでおり、重層的支援会議定例会がその一つです。この定例会では、重層的支援会議とは違い個別の事例を検討するのではなく、事例自体を積み上げそれを分析し、具体的な施策の実現を目指しています。推進事業はあくまでも、今ある制度の組み合わせであり、制度の狭間にある方々への支援を行うためにはそれに合わせた制度創設も必要との説明が印象的でした。

もう一つの独自の施策として「とよた多世代参加支援プロジェクト」を実施しており、公共サービスでは対応しきれないニーズに対応するサービスを創出・提供する為、福祉分野だけでなく、農家や生花店、飲食店など50を超える事業所が連携し、個別支援のための居場所や生活改善の場を創出し、提供しています。

大田区では現在、重層的支援体制整備事業については移行準備事業を実施し、来年度には本格実施する予定です。こうした中において重要なのは、今回の豊田市の事例のように、国の制度設計にとらわれない重層的支援の仕組みづくりです。なければ制度を作る、行政だけでは十分対応できなければ民間の力をお借りする、まさに柔軟性をもった支援体制づくりが必要です。豊田市の事例を、今後の大田区の重層的支援体制整備事業に生かしていきます。

浜松市では、「災害時医療について」にお話を伺いました。

浜松市では、マグニチュード9クラスが想定される南海トラフ巨大地震のリスクに対応する為、平成8年とかなり早い時期から地域防災計画のうち医療救護活動に係る事項の個別計画である「浜松市医療救護計画」を策定しています。大田区では、こうした医療救護活動における指針として、大田区災害時医療救護活動ガイドラインを策定していますが、あくまでもこのガイドラインは発災から72時間以内の活動について定めているものです。浜松市医療救護計画では、急性期のみではなく、亜急性期から中長期まで長いスパンでの医療的な支援について定めており、住民の生活を長期的に支えていく視点において、急性期以降の対応について大田区でも事前に想定しておくことが必要です。

災害時の医療において最も重要な考え方は、保健医療調整における職員が必ずしも全員参集できる訳ではないということです。浜松市では各担当者が自身の任務や行動を明確にするだけでなく、ActionCardを作成し、これを読めば全ての職員が行動できるようにしています。また情報伝達における正確性を確保する上でも、LINEWORKSや広域災害救急医療情報システム等、出来る限り記録が残る伝達方法を優先し活用しています。LINEWORKSについては、行政内部だけでなく災害医療コーディネーターや市内医療機関等、その役割ごとにグルーピングし、迅速な情報共有のツールとして活用しています。

これ以外にも、医療的ケア児・者への災害時支援や災害時の感染対策体制等、浜松市の災害時医療体制における取組について、大田区としても積極的に取り入れていくべきであり、議会で提案していきます。

「

伊佐治ごうチャンネル」に、令和4年第二回大田区議会定例会での一般質問の動画を公開しました。

内容は、

1、「やさしいまち」大田区の実現について

・新空港線の福祉的価値

・知的障害者の成人余暇活動の拡充

・給付型奨学金の拡充

・認証保育所への支援

・福祉人材交流センター

・ホームドアの設置

2、区民の安全と健康を守るための体制整備について

・口腔ケアに対する知識の向上

・路上喫煙対策の強化

・町会自治会への支援

・災害派遣福祉チームDWATとの連携

3、国道拡幅用地の有効活用について

動画は、こちらをクリックしてください。

7月21、22日の二日間、委員長を務める健康福祉委員会で区外施設を視察しました。

今回は、介護予防をテーマに設定して、先進的な取り組みを行っている草津町と軽井沢町を訪問しました。

草津町は、平成13年から東京都健康長寿医療センターと共に介護予防をテーマとした研究を続けており、その後10年間の取り組みについて報告書が出されました。効果として、健康寿命が延伸し、それにより要介護認定率の減少や介護保険料の減額にもつながっています。特に介護保険料は、全国の自治体で最も安い基準月額3,300円に設定されており、視察の際、説明をして下さった町長は「介護保険を使わない方へのご褒美」と表現をされていました。それでも現状、給付費の不足は発生していない状況があります。草津町は65歳以上の就業者が多く、生涯現役で働き続ける方も多いとのこと。結果として、それが生きがいにもつながり、加齢による身体機能の低下に対して適度な刺激となっている点も健康寿命などの延伸、要介護認定率の低下などに影響しているといえます。大田区でも現在、元気高齢者の就労を支える仕組みとして「いきいき仕事ステーション」の活用などを図っていますが、まだまだ受け皿となる仕事が不足をしている状況もあります。今回の草津町の視察を受け、大田区でも生涯現役社会を実現できる、就労支援体制の拡充を実現していきます。

二日目の軽井沢町では、保健福祉総合施設である「木もれ陽の里」を視察しました。木もれ陽の里は、平成19年にオープンし健康増進部門を主体として、高齢者生活支援部門、保健予防部門、障害者支援部門、そして交流多機能部門など様々な保健福祉に関する機能を置き込んでいます。建物はデザイン性も高く、間接的な採光や交流しやすい動線の確保など、様々な点で配慮がなされていました。平成24年には公共建築賞を受賞しています。障害者支援部門では、地域活動支援センターとして就労支援の場を提供しており、ジャム用の果実の処理や使わなくなった布を使ったカバンなどを作って販売を行っています。保健予防部門では、一般的な保健センターの機能と共に、信州大学と連携し認知症やフレイル予防のための軽井沢健診を実施しています。また健康増進部門では、木もれ陽の里だけでなく、町内21地区26ヶ所で出張講座を実施しており、こうした細やかな取り組みの結果、コロナ禍を除くと要介護認定率の上昇は抑えられていると考えられます。また、ハイリスク者にはリハビリ専門職がマンツーマンで支援を行うなど、個別支援の枠組みが大きな効果を示しています。大田区においては、介護予防はどうしても集団的な支援が一般的で、ハイリスク者に対する個別支援の体制は十分ではありません。こうした軽井沢町での実例を生かしながら、大田区における介護予防事業の充実を図っていきます。

大田区で障害福祉サービスを提供している「NPO法人風雷社中」のYouTubeチャンネルに出演しました。

二度目になりますが、今回は「大田区の障害福祉2022」をテーマに、

私自身、その実現に取り組んできた「重層的支援体制整備事業」について

またそれ以外にも、大田区福祉人材育成・交流センター、災害時の個別避難計画についてお話をしました。

ライブ配信でしたが、YouTubeで視聴することができます。

https://youtu.be/EjtyMLWUgXM

豊田市では、平成29年から先進的に国のモデル事業を進めてきた背景から、重層的支援体制整備事業ではなく、重層的支援体制「推進」事業(以降、推進事業)と呼んでいます。豊田市では推進事業の実施に伴い庁内全体で「この相談内容はうちじゃない」という対応が厳禁となり、主たる支援対象者以外からの相談であっても、しっかりと受け止め適切に支援機関へとつなぐ包括的相談支援事業を実施しています。そのために、それぞれの窓口において適切に支援機関につなぐため、自身の属する分野以外の支援についても広く学ぶ機会を作っています。

また、豊田市独自の取り組みを推進事業に組み込んでおり、重層的支援会議定例会がその一つです。この定例会では、重層的支援会議とは違い個別の事例を検討するのではなく、事例自体を積み上げそれを分析し、具体的な施策の実現を目指しています。推進事業はあくまでも、今ある制度の組み合わせであり、制度の狭間にある方々への支援を行うためにはそれに合わせた制度創設も必要との説明が印象的でした。

もう一つの独自の施策として「とよた多世代参加支援プロジェクト」を実施しており、公共サービスでは対応しきれないニーズに対応するサービスを創出・提供する為、福祉分野だけでなく、農家や生花店、飲食店など50を超える事業所が連携し、個別支援のための居場所や生活改善の場を創出し、提供しています。

大田区では現在、重層的支援体制整備事業については移行準備事業を実施し、来年度には本格実施する予定です。こうした中において重要なのは、今回の豊田市の事例のように、国の制度設計にとらわれない重層的支援の仕組みづくりです。なければ制度を作る、行政だけでは十分対応できなければ民間の力をお借りする、まさに柔軟性をもった支援体制づくりが必要です。豊田市の事例を、今後の大田区の重層的支援体制整備事業に生かしていきます。

浜松市では、「災害時医療について」にお話を伺いました。

豊田市では、平成29年から先進的に国のモデル事業を進めてきた背景から、重層的支援体制整備事業ではなく、重層的支援体制「推進」事業(以降、推進事業)と呼んでいます。豊田市では推進事業の実施に伴い庁内全体で「この相談内容はうちじゃない」という対応が厳禁となり、主たる支援対象者以外からの相談であっても、しっかりと受け止め適切に支援機関へとつなぐ包括的相談支援事業を実施しています。そのために、それぞれの窓口において適切に支援機関につなぐため、自身の属する分野以外の支援についても広く学ぶ機会を作っています。

また、豊田市独自の取り組みを推進事業に組み込んでおり、重層的支援会議定例会がその一つです。この定例会では、重層的支援会議とは違い個別の事例を検討するのではなく、事例自体を積み上げそれを分析し、具体的な施策の実現を目指しています。推進事業はあくまでも、今ある制度の組み合わせであり、制度の狭間にある方々への支援を行うためにはそれに合わせた制度創設も必要との説明が印象的でした。

もう一つの独自の施策として「とよた多世代参加支援プロジェクト」を実施しており、公共サービスでは対応しきれないニーズに対応するサービスを創出・提供する為、福祉分野だけでなく、農家や生花店、飲食店など50を超える事業所が連携し、個別支援のための居場所や生活改善の場を創出し、提供しています。

大田区では現在、重層的支援体制整備事業については移行準備事業を実施し、来年度には本格実施する予定です。こうした中において重要なのは、今回の豊田市の事例のように、国の制度設計にとらわれない重層的支援の仕組みづくりです。なければ制度を作る、行政だけでは十分対応できなければ民間の力をお借りする、まさに柔軟性をもった支援体制づくりが必要です。豊田市の事例を、今後の大田区の重層的支援体制整備事業に生かしていきます。

浜松市では、「災害時医療について」にお話を伺いました。

浜松市では、マグニチュード9クラスが想定される南海トラフ巨大地震のリスクに対応する為、平成8年とかなり早い時期から地域防災計画のうち医療救護活動に係る事項の個別計画である「浜松市医療救護計画」を策定しています。大田区では、こうした医療救護活動における指針として、大田区災害時医療救護活動ガイドラインを策定していますが、あくまでもこのガイドラインは発災から72時間以内の活動について定めているものです。浜松市医療救護計画では、急性期のみではなく、亜急性期から中長期まで長いスパンでの医療的な支援について定めており、住民の生活を長期的に支えていく視点において、急性期以降の対応について大田区でも事前に想定しておくことが必要です。

災害時の医療において最も重要な考え方は、保健医療調整における職員が必ずしも全員参集できる訳ではないということです。浜松市では各担当者が自身の任務や行動を明確にするだけでなく、ActionCardを作成し、これを読めば全ての職員が行動できるようにしています。また情報伝達における正確性を確保する上でも、LINEWORKSや広域災害救急医療情報システム等、出来る限り記録が残る伝達方法を優先し活用しています。LINEWORKSについては、行政内部だけでなく災害医療コーディネーターや市内医療機関等、その役割ごとにグルーピングし、迅速な情報共有のツールとして活用しています。

これ以外にも、医療的ケア児・者への災害時支援や災害時の感染対策体制等、浜松市の災害時医療体制における取組について、大田区としても積極的に取り入れていくべきであり、議会で提案していきます。

浜松市では、マグニチュード9クラスが想定される南海トラフ巨大地震のリスクに対応する為、平成8年とかなり早い時期から地域防災計画のうち医療救護活動に係る事項の個別計画である「浜松市医療救護計画」を策定しています。大田区では、こうした医療救護活動における指針として、大田区災害時医療救護活動ガイドラインを策定していますが、あくまでもこのガイドラインは発災から72時間以内の活動について定めているものです。浜松市医療救護計画では、急性期のみではなく、亜急性期から中長期まで長いスパンでの医療的な支援について定めており、住民の生活を長期的に支えていく視点において、急性期以降の対応について大田区でも事前に想定しておくことが必要です。

災害時の医療において最も重要な考え方は、保健医療調整における職員が必ずしも全員参集できる訳ではないということです。浜松市では各担当者が自身の任務や行動を明確にするだけでなく、ActionCardを作成し、これを読めば全ての職員が行動できるようにしています。また情報伝達における正確性を確保する上でも、LINEWORKSや広域災害救急医療情報システム等、出来る限り記録が残る伝達方法を優先し活用しています。LINEWORKSについては、行政内部だけでなく災害医療コーディネーターや市内医療機関等、その役割ごとにグルーピングし、迅速な情報共有のツールとして活用しています。

これ以外にも、医療的ケア児・者への災害時支援や災害時の感染対策体制等、浜松市の災害時医療体制における取組について、大田区としても積極的に取り入れていくべきであり、議会で提案していきます。

二日目の軽井沢町では、保健福祉総合施設である「木もれ陽の里」を視察しました。木もれ陽の里は、平成19年にオープンし健康増進部門を主体として、高齢者生活支援部門、保健予防部門、障害者支援部門、そして交流多機能部門など様々な保健福祉に関する機能を置き込んでいます。建物はデザイン性も高く、間接的な採光や交流しやすい動線の確保など、様々な点で配慮がなされていました。平成24年には公共建築賞を受賞しています。障害者支援部門では、地域活動支援センターとして就労支援の場を提供しており、ジャム用の果実の処理や使わなくなった布を使ったカバンなどを作って販売を行っています。保健予防部門では、一般的な保健センターの機能と共に、信州大学と連携し認知症やフレイル予防のための軽井沢健診を実施しています。また健康増進部門では、木もれ陽の里だけでなく、町内21地区26ヶ所で出張講座を実施しており、こうした細やかな取り組みの結果、コロナ禍を除くと要介護認定率の上昇は抑えられていると考えられます。また、ハイリスク者にはリハビリ専門職がマンツーマンで支援を行うなど、個別支援の枠組みが大きな効果を示しています。大田区においては、介護予防はどうしても集団的な支援が一般的で、ハイリスク者に対する個別支援の体制は十分ではありません。こうした軽井沢町での実例を生かしながら、大田区における介護予防事業の充実を図っていきます。

二日目の軽井沢町では、保健福祉総合施設である「木もれ陽の里」を視察しました。木もれ陽の里は、平成19年にオープンし健康増進部門を主体として、高齢者生活支援部門、保健予防部門、障害者支援部門、そして交流多機能部門など様々な保健福祉に関する機能を置き込んでいます。建物はデザイン性も高く、間接的な採光や交流しやすい動線の確保など、様々な点で配慮がなされていました。平成24年には公共建築賞を受賞しています。障害者支援部門では、地域活動支援センターとして就労支援の場を提供しており、ジャム用の果実の処理や使わなくなった布を使ったカバンなどを作って販売を行っています。保健予防部門では、一般的な保健センターの機能と共に、信州大学と連携し認知症やフレイル予防のための軽井沢健診を実施しています。また健康増進部門では、木もれ陽の里だけでなく、町内21地区26ヶ所で出張講座を実施しており、こうした細やかな取り組みの結果、コロナ禍を除くと要介護認定率の上昇は抑えられていると考えられます。また、ハイリスク者にはリハビリ専門職がマンツーマンで支援を行うなど、個別支援の枠組みが大きな効果を示しています。大田区においては、介護予防はどうしても集団的な支援が一般的で、ハイリスク者に対する個別支援の体制は十分ではありません。こうした軽井沢町での実例を生かしながら、大田区における介護予防事業の充実を図っていきます。